センサーやカメラを採用しなかった理由

幼稚園のバスの「置き去り防止システム」を開発するにあたって、最初にセンサーが浮かびましたが、最終的には採用しませんでした。

その経緯をご紹介したいと思います。

1.バッテリー上がりの問題

”バスの置き去り”はどんな状況下で起きているでしょうか?それはエンジンを切った車内です。

この時の電源はカーバッテリーのみ。

つまりコンセントから供給されている電源とは違い有限です。

「センサー」「カメラ」を用いた置き去り防止の場合、バスがバッテリー上がりを起こすまで何日かかるかを机上ではありますが計算しました。

その計算結果は、約2週間でした。

「2週間もあれば十分では?」と思う人がいるかも知れませんが、それは大きな誤りです。

これでは夏休み前日には「バスがバッテリーあがりを起こしたら大変!今日帰宅前にセンサーを切らなきゃ!」となるのです。

いかがでしょうか?「安全装置において、”電源は切る必要があるもの”は無いとと同じ。」というのが当社の考え。

なぜなら、安全装置は切った後は入れ直さないとけません。入れ直すのを忘れると・・・。そうです、取り返しのつかないことが起こるのです。

2.センサーは大人にも反応する

バスの中には大人が入ることもあります。下の写真のように職員が車内に入るとどうでしょうか?

この時点で「置き去り発生!」となってしまいます。

ではそれを回避する前に、「大人が入る前はセンサーを切る!」というルールを園内で設けるのでしょうか?

「安全装置は切っては意味がない。」というのは前述のとおりです。

3. カメラは能動的に見に行かないといけない

ではカメラはどうでしょうか?これも賢明ではありません。

バスの状況をリアルタイムで見ることができるバスがあるとします。

さて保護者はどんな時にカメラにアクセスするのでしょう?少し想像してみて下さい。

「今日は大丈夫かな?」と、空いた時間にアクセスします。

そうです。空いている時間に能動的にアクセスして、その時にたまたま置き去りが発生していれば「子供がいるぞ!」と気づきます。

導入してしばらくは、「大丈夫かな?」「ちゃんと動作しているかな?」とアクセスするでしょう。

しかし、数か月も運用すれば、誰もアクセスしなくなると想像するのは私だけでしょうか。

当然カメラを使った置き去り防止システムの殆どは、センサーと併用しています。

しかしセンサーは前述のとおり、常時ONにすることは実運用面においてできないアイテム。ですからカメラも採用しませんでした。

4. そもそも必要ない

「センサー・カメラ」を用いた置き去り防止装置の場合、その開発の起源は車上荒らし用の防犯装置であるものが殆どです。

しかしよく考えてみましょう。「置き去り事故」と「車上荒らし」とでは、そもそも性質が異なります。

なぜなら置き去り事故は、車上荒らしのように、誰もいない車内で忽然と発生するものではないのです。

つまり運転手がエンジンを切ったあとの「車内の確認の怠り」を封じ込めれば、事故は100%防ぐことができます。

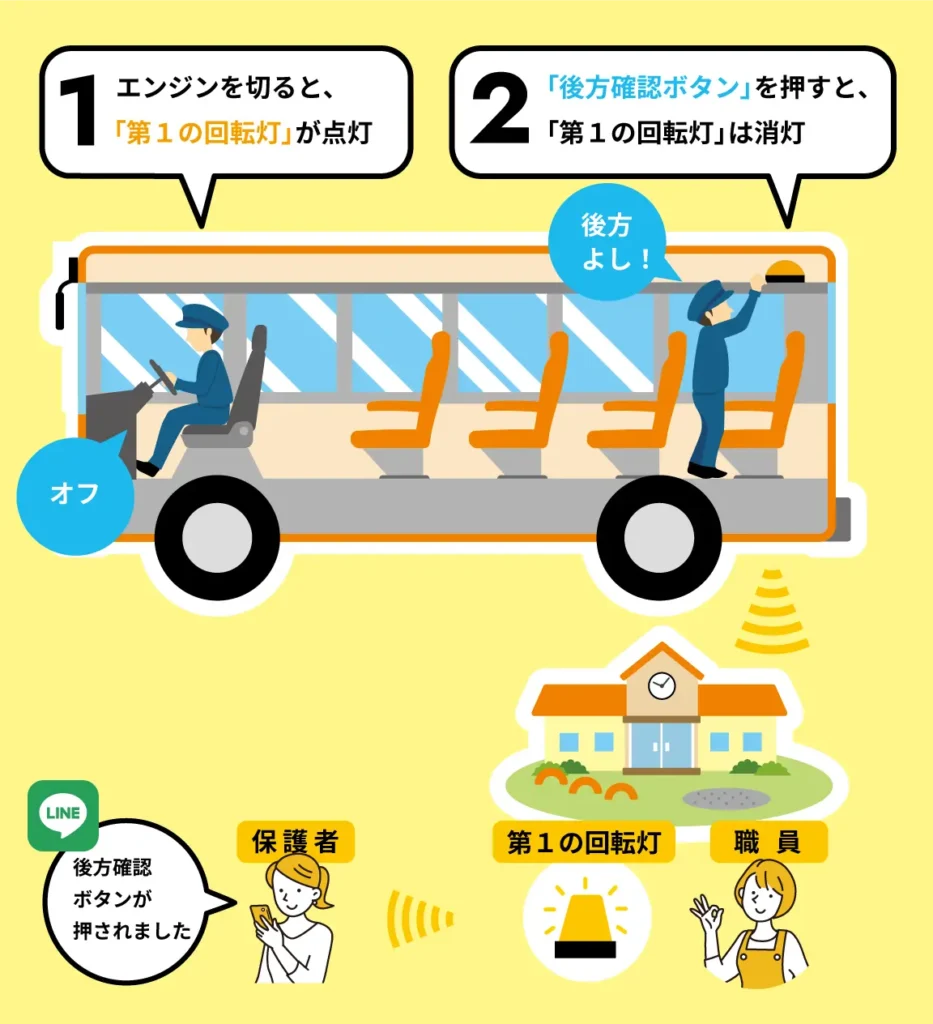

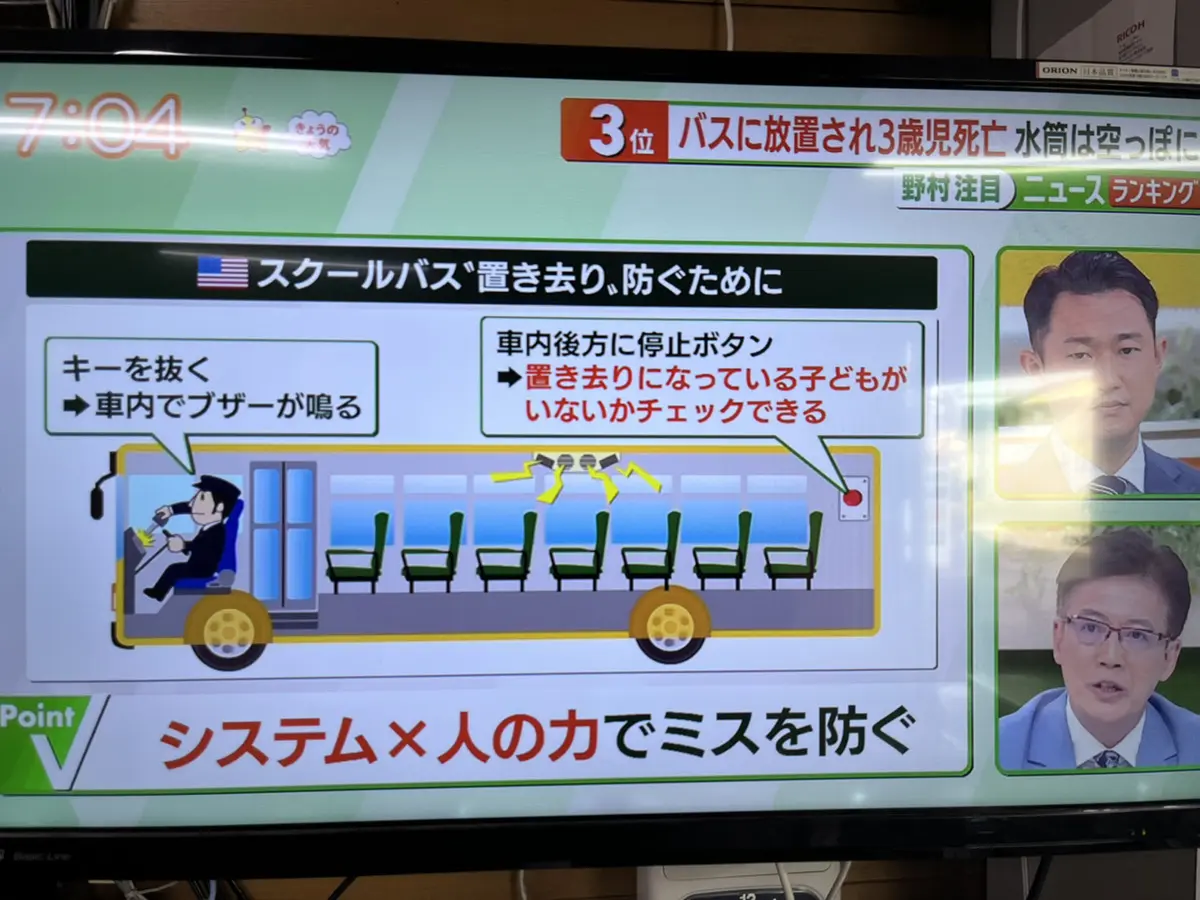

当社の置き去り防止システムは、下記の写真を参考にしました。

この写真のフローは非常に良くできています。

しかし実際導入するにあたっては、車内のシリンダー(鍵の部分)に改造を加えるなど、かなり特殊な技量を要します。

本システムは、「エンジンを切った」「後方確認した。」これらを電波で飛ばして、その処理を電気が潤沢な職員室に置かれたメインコントローラーが行います。

導入も非常に簡単にできるように工夫致しました。